Les Principes du Bouturage

| Le bouturage consiste à reproduire un végétal à partir d'un fragment: tige, feuille, racine, etc., détaché de la plante mère. C'est une technique de multiplication très employée car elle permet de produire un grand nombre de jeunes plants avec un coût très faible. | |||||

De nombreuses études scientifiques ont permis d'améliorer sensiblement les techniques de bouturage et ont démontré que la formation de racines chez un végétal était un phénomène très complexe. Ainsi, pense-t-on que le développement des racines est lié à l'émission d'une substance appelée "rhizocaline". On sait aussi que le bouturage donne de bien meilleurs résultats avec des apports de vitamines et d'acides aminés.

Lorsqu'une bouture a été prélevée sur une plante, la partie coupée commence à ce cicatriser et forme un cal. Ce cal est une sorte de bourrelet constitué de cellules homogènes qui vont petit à petit se différencier pour évoluer en racines ou bien en bourgeons (yeux), qui produiront des tiges. L'émission des racines par la bouture est appelée "rhizogénèse". Les cellules du cal vont constituer un méristème, tissu indifférencié dont les cellules se multiplient activement. Sous l'action d'auxines, il y a régénération et formation de racines. Ce sont ces auxines que l'on utilise sous le nom d'hormones de bouturage pour faciliter la reprise de certaines espèces délicates. Élaborées par les plantes, les auxines favorisent la croissance en longueur des tiges. On les rencontre surtout dans les bourgeons ou yeux (organes qui assurent l'allongement de la tige). C'est pourquoi il est si important de prélever une bouture sous un oeil ou sous une feuille, cette dernière étant toujours accompagnée d'un bourgeon axillaire situé à la base du pétiole. Certaines feuilles étant capables de jouer le même rôle qu'un bourgeon cela explique les possibilités du bouturage de feuilles, li lité toutefois à quelques espèces. on a aussi observé que la rhizogénèse était très bonne au niveau des lenticelles. Ces organes sont en quelque sorte les pores de l'écorce des plantes ligneuses. Dès que la plante n'est plus alimentée normalement, les lenticelles se mettent à fabriquer des racines adventives. lorsque les conditions de végétation sont bonnes, la racine principale joue un rôle inhibiteur, ce qui interdit aux autres organes de la concurrencer dans son travail ! |

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

| La rhizogénèse est la faculté qu'ont les boutures de produire des racines | |||||

|

|||||

Quelques particularités Comme pour toutes les méthodes de multiplication végétative, le produit d'un bouturage devrait normalement présenter des caractéristiques identiques à celles de la plante mère. Il arrive toutefois que l'on constate des différences. Il peut s'agir d'un retour au type d'origine, comme dans le cas du Sanseviera où la bouture d'une plante mère à feuillage à marges jaunes donne presque toujours une plante fille à feuilles toutes vertes. On constate aussi de temps en temps des "chimères" sortes de mutations conduisant à la production de plantes aux formes étranges. Les chimères peuvent présenter un véritable intérêt décoratif. C'est le cas chez les chrysanthèmes. |

Indispensables au bouturage, les auxines sont émises par les bourgeons. | ||||

Ce mode de multiplication constitue la solution la plus simple et la plus économique pour propager les espèces ligneuses et leurs variétés. Le bouturage garantit la transmission fidèle des caractères de la plante mère (excepté dans quelques cas). Les plants issus de bouture se développent plus rapidement que ceux obtenus par semis. La population est homogène en matière de croissance et de silhouette. A titre d'exemple, il faut trois à quatre ans pour un thuya de 40cm de hauteur à partir d'un semis, et deux ans seulement avec un sujet issu d'une bouture. Chez les arbustes, les plantes propagées de boutures fleurissent mieux et plus abondamment que celles obtenues par semis. Le bouturage est une méthode de multiplication plus simple que le greffage. Il permet d'obtenir des plantes sur leurs propres racines, ayant une vigueur supérieure et un potentiel de longévité plus important.

Ils sont liés aux limites qu'imposent certaines espèces réfractaires à cette technique et à la mauvaise volonté à s'enraciner que présentent des plantes très appréciées telles que les rhododendrons les camélias ou les kiwis par exemple. On constate aussi une tendance à la dégénérescence sur certaines lignées de plantes qui ont toujours été multipliées par bouturage. Les fleurs sont plus petites, les variations de couleurs inattendues, ou bien la croissance est chétive. On observe aussi parfois en bouturant des variétés à feuillage panaché bouturées, un retour au type de base, avec des feuilles vertes.

La reprise d'une bouture est liée à de nombreux facteurs dont les conditions de culture qui seront détaillées dans les prochains paragraphes. Pour ce qui concerne la plante elle-même, prenez en compte :

plantez toujours la bouture dans la direction normale de sa pousse, la partie dirigée vers la souche étant plantée dans le substrat. Si vous coupez un rameau en petits bouts, il n'est pas toujours facile d'en repérer le sens. Pour éviter las erreurs, taillez la base en biseau et l'extrémité à l'horizontale.

est surtout importante pour les arbres et les arbustes. Pour les plantes d'intérieur, les conditions ambiantes variant peu d'une saison à l'autre, les boutures reprennent quasiment tout au long de l'année. En revanche, au jardin, c'est toujours au printemps et en fin d'été que l'on obtient les meilleurs résultats.

les boutures prélevées sur des pousses verticales sont plus vigoureuses que celles prises sur des pousses latérales, ces dernières étant conseillées pour les espèces à fleurs. Choisissez des pousses d'extrémité: ce sont les plus jeunes, celles qui recèlent la plus forte capacité de différenciation cellulaire. Les boutures prélevées sur des sujets trop âgés reprennent moins bien ceci explique pourquoi les pépiniéristes ont l'habitude de rabattre sévèrement leurs pieds mères, ils génèrent ainsi de nouvelles pousses plus vigoureuses et abondantes, tout à fait aptes à donner de bonnes boutures.

Le tissus végétal est constitué en moyenne de 80% d'eau. C'est l'eau qui maintient la bouture en vie et qui stimule l'émission des racines. Les boutures réalisées dans un substrat solide doivent bénéficier d'un bon équilibre entre l'eau et l'air, sinon le milieu est vite envahi par divers champignons pathogènes qui provoquent la "fonte des boutures". Il faut aussi tenir compte de l'humidité atmosphérique (hydrométrie). Pour beaucoup de boutures, c'est le facteur essentiel à une bonne reprise. Augmenter l'hydrométrie par des vaporisations d'eau sur le feuillage est efficace, mais souvent dangereux pour les plantes, en raison de la stagnation d'eau sur les tissus (risques de maladies cryptogamiques).

Directement liée au facteur hygrométrique, la température doit être d'autant plus importante que l'humidité ambiante est forte. A l'inverse, par temps froid il faut le moins d'humidité possible. Beaucoup de plantes ont besoin d'un substrat chaud pour bien s'enraciner. C'est le cas de la plupart des espèces d'intérieur. Le fait de chauffer le sol s'appelle la "chaleur de fond". On l'obtient soit en posant les récipient sur la plaque de protection d'un radiateur, soit en intégrant une résistance chauffante dans la partie inférieure de la terrine ou de la mini serre. Pour les boutures en pleine terre, sachez que la présence de sable entraîne le réchauffement plus rapide du sol. C'est donc un bon élément à mélanger à la terre avant la plantation des boutures.

La bouture étant le siège d'une activité cellulaire intense, elle a forcément besoin de lumière pour s'alimenter. Veillez toutefois à bien empêcher les risques d'insolation, notamment avec les boutures réalisées en pleine terre à la fin du printemps ou dans le courant de l'été. L'idéal consiste à exposer les boutures à une lumière intense mais tamisée, tout en prolongeant la période d'éclairement par un apport d'éclairage artificiel. Si les boutures manquent de lumière les feuilles se décolorent. La tige s'allonge (c'est l'étiolement) puis elle fane très rapidement. A l'inverse, attention à l'effet de loupe que provoquent les gouttelettes d'eau stagnant sur les feuilles. Un ensoleillement trop violent suffit pour que les fragiles boutures soient brûlée en quelques instants. |

|

||||

| Le bouturage est une technique de multiplication rapide et simple. | |||||

|

|||||

| Les boutures sont toujours choisies sur une pousse d'extrémité. | |||||

LE BON RÉFLEXE Attention, les racines que développent les boutures faites dans l'eau sont fines et translucides. Elles ne doivent pas être trop développées pour s'acclimater dans un substrat solide. Repiquez vos boutures sans attendre, dès que les racines mesurent 2cm de longueur environ. |

|||||

|

|||||

| Les boutures réalisées à la maison gagnent à être exposées à un éclairage artificiel ( type lumière du jour) pendant au moins 6 heures par jour. | |||||

ASTUCE L'éclairage d'appoint peut être constitué d'une rampe avec des tubes fluorescents, type horticole, placée au-dessus de la culture. On a constaté qu'une luminosité de 5000 lux accélérait la reprise et augmentait sensiblement le développement des racines. |

|||||

|

|||||

| Pour réussir vos boutures, utilisez des substrats neufs, indemnes de germes et de mauvaises herbes : sable, tourbe, terreau fin, vermiculite sont intimement mélangés. | |||||

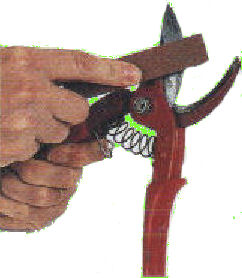

Le bouturage est une opération assez simple qui ne nécessite pas un équipement considérable. Vous avez besoin d'un bon sécateur pour prélever les boutures ligneuses. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux pour habiller le feuillage des boutures. un greffoir est nécessaire pour la préparation des boutures de feuilles et pour réaliser des incisions. Pour les plantes de petite taille, les boutures de feuilles et certaines opérations délicates, munissez vous de lames de rasoir. Le plantoir peut être constitué par un crayon de papier bien aiguisé.

C'est un des facteurs clés de la réussite. Il doit apporter un bon compromis entre légèreté, aération, porosité, rétention en eau et bonne consistance structurelle. Il est toujours préférable d'utiliser des matériaux inertes pour les boutures. Cela permet d'éviter les risques de maladies. Le sable de rivière, la tourbe blonde, la vermiculite, la perlite, les billes de polystyrène expansé, etc..., sont des matières premières tout à fait convenables. En général, on mélange deux de ces produits à parts égales afin d'obtenir un support de culture plus équilibré. Pour l'amateur, le plus facile consiste à utiliser un mélange de sable fin et de tourbe blonde. Du sable de rivière (quartz) est proposé en sacs dans les rayons aquariophilie. Pour le bouturage, il faut souvent tamiser le sable afin d'utiliser des particules assez fines. Quant à la tourbe, émiettez-la le plus finement possible en l'écrasant entre vos doigts, ou en la passant dans la moulinette. Pour les boutures réalisées en pleine terre, il convient de bien préparer le sol avec bêchage, émiettage, apport de terreau, afin d'obtenir une terre aussi fine et légère que possible. |

|

||||

| Utiliser un sécateur bien affûté pour prélever les boutures d'arbustes. | |||||

|

|||||

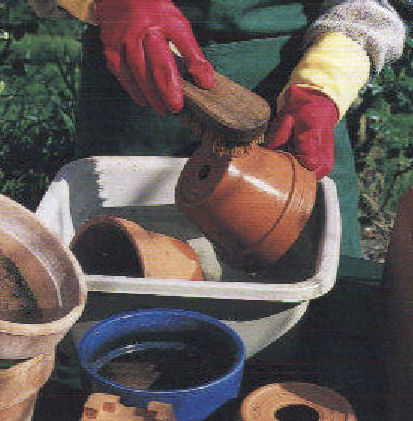

| Si vous disposez de vieux pots en terre cuite, nettoyez-les avant usage, en les brossant énergiquement avec de l'eau de javel diluée à ~ 15% | |||||

La plupart des boutures se plantent en pots ou en terrines. Vous pouvez être séduit par l'esthétique des terrines à bonsaï, mais qui souvent manquent un peu de profondeur pour des boutures de rameaux. Le plus pratique est la mini serre. La dimension des récipients est peu importante. Vous pouvez utiliser des godets pour faire des boutures individuelles ou piquer plusieurs boutures dans le même pot. Dans les grandes terrines, n'hésitez pas à mélanger les plantes, en les répartissant sur des rangs différents. N'oubliez pas l'étiquetage. Si vous devez réutiliser des pots, n'oubliez pas de faire tremper toute une nuit dans une solution d'eau de javel (à 20%). Brossez-les énergiquement et rincez-les à grande eau. Il ne faut pas qu'il reste la moindre trace des cultures précédentes.

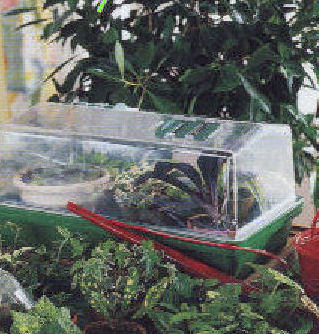

Ce sont des accessoires indispensables à la réussite de la plupart des boutures. Une mini serre peut être constituée d'une simple terrine recouverte d'un dôme en plastique transparent. C'est le modèle le plus simple et le plus économique. Il convient pour réussir les boutures de feuilles, de racines, d'oeil et de tronçons de tiges, toutes celles qui ne requièrent pas une grande profondeur de substrat. Pour les boutures de tiges ou de feuilles avec pétiole, il convient de choisir un modèle dont le bac dépasse 10cm de profondeur. On trouve aussi des mini serres équipées de résistances chauffantes, ce qui convient aux espèces fragiles. Il existe des modèles plus élaborés qui peuvent avoir en même temps une vocation de meubles décoratifs. Certaines mini serres semi professionnelles sont équipées de thermostats et de systèmes de brumisation automatique. Elles permettent de réussir les espèces les plus délicates, mais nécessitent bien sur un investissement nettement plus important.

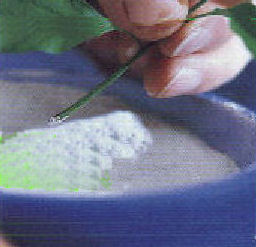

Nous avons vu dans le paragraphe "la plante et le bouturage" l'importance des auxines dans le phénomène de l'enracinement. Deux de ces auxines : l'acide indole butyrique et l'acide naphyl-acétique, ont pu être produites par synthèse et sont couramment commercialisées sous l'appellation "hormones de bouturage". Le support est une poudre de talc blanche additionnée le plus souvent d'un fongicide. Il suffit de plonger la base des boutures dans cette sorte de "farine" avant de les piquer dans le substrat de culture.

C'est un phénomène capital pour la pérennité de la culture. Au début de sa vie, la bouture est très fragile, elle a besoin de s'endurcir pour prendre des forces et résister aux agressions extérieures. Il faut commencer par sortir la plante de son milieu confiné, en aérant petit à petit. Pour cela, percez en plusieurs endroits le film plastique qui recouvre le pot ou bien ouvrez légèrement la cloche de la mini serre. Réduisez aussi l'éclairage d'appoint, puis débranchez la résistance chauffante utilisée pour les boutures réalisées avec chauffage de fond. Ensuite vient le temps du repiquage en terrine ou dans un gobelet en plastique. Il faut alors utiliser un substrat apportant des éléments suffisamment fertilisant (terreau léger).

Parmi les maladies, on redoute surtout les fontes (phytium, botrytis) et les maladies du sol (phytophthora, fusarium). Il est important d'utiliser des substrats inertes et très légers et de bien désinfecter les outils qui servent à couper les boutures. |

La Séparation des Sexes Le bouturage transmet tous les caractères de la plante mère, y compris le sexe. Ainsi, pour les plantes dioïques, c'est à dire celles dont les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des pieds différents, des boutures de pieds mâles donneront des mâles et vice versa. Vous devez en tenir compte par exemple pour les espèces à fruits décoratifs comme les houx dont seuls, bien sur, les plantes femelles portent des baies colorées. |

||||

|

|||||

| Les boutures de géranium réussissent mieux en utilisant des hormones. | |||||

|

|||||

| Une mini serre en plastique est un investissements peu coûteux mais d'une grande utilité pour réussir la plupart des boutures dites à l'étouffée. | |||||

|

|||||

| La fonte des boutures est une maladie qui apparaît dans les milieux trop arrosés, trop chauds et dont l'atmosphère est confinée. | |||||

Le bon réflexe N'abusez pas des hormones de bouturage. Une très fine pellicule déposée sur la plaie de coupe suffit. N'oubliez pas de secouer la bouture pour éliminer l'excès de produit avant la plantation. |

Quelques plantes qui ne se bouturent pas Bien que les techniques de bouturage aient beaucoup évolué grâce à une meilleure connaissance de la physiologie végétale et à l'emploi des auxines, certaines plantes se montrent encore réfractaires à ce mode de multiplication. C'est le cas des chênes, des hêtres, des arbres fruitiers, de certains rosiers et de nombreux conifères dont les cèdres et les pins. Parmi les plantes d'intérieur, on ne bouture pas les palmiers (bien qu'on les réussisse in vitro) et les fougères. |

|

|||